G検定特化のカテゴリページ

・G検定の難易度(テキスト、問題集、過去問だけでできるorできない)

・G検定のシラバスと紐づけた出題範囲

G検定

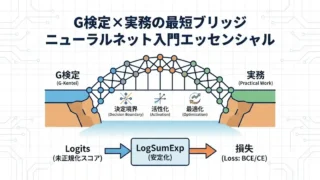

G検定 G検定×実務の最短ブリッジで学ぶ ニューラルネット入門エッセンシャル(決定境界・活性化・logits損失・最適化)

G検定の頻出コア(決定境界・活性化・交差エントロピー・逆伝播・最適化)を、実務の定石であるlogits前提の損失(BCEWithLogitsとsoftmax交差エントロピーは同型の安定化)へ最短でつなぎます。数式とPythonは補足なので読み飛ばしOKです。

G検定

G検定 G検定が「難化した」と感じる本当の理由:受験者増×情報過多で起きる“暗記ゴール化”を公式(例題・過去問・シラバス)で較正する勉強法

G検定の「難化体感」は実難化だけでなく、情報過多が“用語暗記=ゴール”に見せる暗記ゴール化で増幅します。公式で較正し、3行復習(用途・つながり・境界)で点学習を判断・説明へ戻す最短手順を解説。生成AIパスポートとの差も整理。

G検定

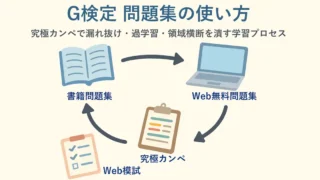

G検定 G検定 勉強方法、問題集の使い方|究極カンペで漏れ抜け・過学習・領域横断を潰す学習プロセス

G検定の問題集は暗記用ではなく「漏れ検出器」として使うと強いです。書籍問題集/Web無料問題集/Web模試のクセを分け、究極カンペ(脳内の知識マップ)へ差分統合して、漏れ抜け・過学習・領域横断の弱点を潰す学習プロセスを解説します。

G検定

G検定 G検定のカンペは禁止?「G検定 カンペ禁止」で検索する人向けに、受験規約・利用規約から読み解くNG行為(Google検索・ChatGPTは?)

「G検定 カンペ禁止」で不安な人向け。受験規約(同意画面)のカンニングNG、利用規約の漏えい禁止から安全な対応を整理。Google検索・ChatGPTの注意点も。

G検定

G検定 G検定が毎回「難化した!」と言われる理由:作問スタイルのズレを5軸で分解し、コサイン類似度のおもちゃモデルで理解する

G検定で毎回「難化した!」と言われる理由を、作問スタイルのズレとして5軸で分解。シラバス→公式例題→ズレ耐性の最短対策も解説。

G検定

G検定 G検定対策 究極カンペをつくろう#13|AIプロジェクトの進め方(CRISP-DM / CRISP-ML / PoC / BPR / MLOps ほか)

G検定「AIの社会実装に向けて」対策。CRISP-DM/CRISP-ML、アジャイルとウォーターフォール、BPR・PoC・MLOpsまで、AIプロジェクトの進め方を因果関係図で整理し、PoC止まりを防いで価値創出につなげるポイントを解説します。

G検定

G検定 G検定カンペの作り方まとめ|究極カンペ動画&記事バックナンバー一覧

G検定対策で使える「究極カンペ」の作り方をまとめたバックナンバー一覧です。導入編からその他シラバスのカテゴリ単位で解説する動画+記事へのリンクを整理しています。G検定究極カンペを自作したい人向けのナビゲーションページです。また究極カンペ×用語カンペの実用的な二刀流運用へのリンクも含んでいます。

G検定

G検定 G検定対策 究極カンペをつくろう#12|モデルの軽量化(エッジAI・蒸留・宝くじ仮説・プルーニング・量子化)

DLモデルの巨大化が招く現実制約(計算資源・遅延・電力・通信・プライバシ)から、モデル圧縮(プルーニング/量子化/蒸留/宝くじ仮説)と効果・注意点、そしてエッジAIのユースケースまでを因果で一本化して整理する。

G検定

G検定 【2026年版】生成AI時代のG検定勉強法・2024シラバス攻略── 時間軸と自分事軸、それから小さな「崖」の話

ChatGPTは触っているけれどG検定テキスト第1章で挫折した人へ。G検定 シラバス 改訂 2024 に対応した2025年、2026年向けのG検定 勉強法として、「G検定 どこから 勉強するか?」に答えるシラバス攻略エッセイです。生成AI時代のG検定勉強法のコツと、おすすめの読み順サンプル・30日ミニプランを解説します。

G検定

G検定 【2026年度最新】G検定最新2024シラバス対応:究極カンペ×用語集カンペで合格力を高める学習法

G検定最新シラバス対応の勉強法として、「究極カンペ」と用語集カンペExcelを組み合わせた学習プロセスを具体的に解説します。