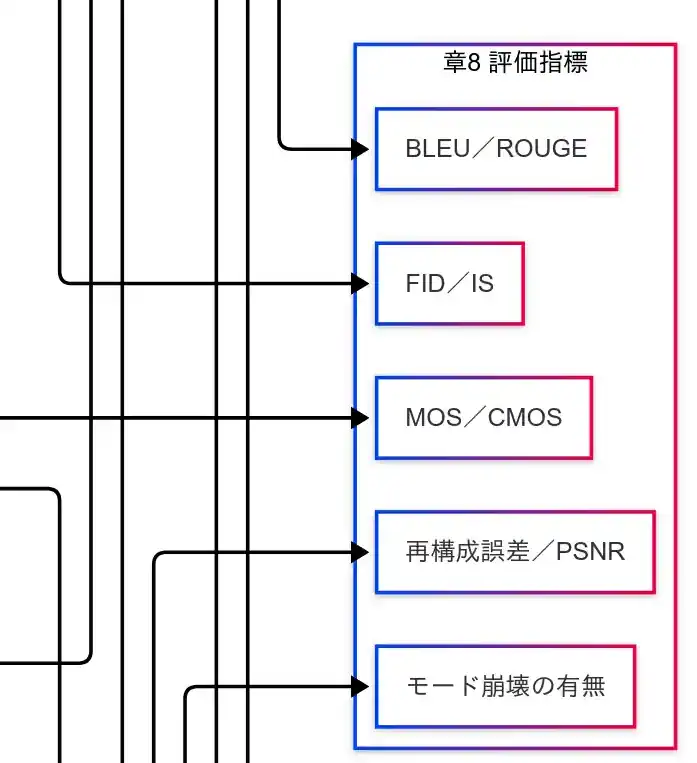

評価指標

本章では、生成タスクごとに用いられる主要指標を整理する。何を良しとするか はタスクで異なるため、画質/多様性/自然さ/忠実度 を軸に指標を選定し、必要に応じて 人手評価 を併用するのが実務的である。

画像生成:FID/IS と多様性

- FID(Fréchet Inception Distance)

生成画像群と実画像群を特徴空間でガウス近似し、その分布距離を測る指標である。小さいほど良い。品質と多様性を同時に反映しやすい利点がある。 - IS(Inception Score)

生成画像のクラス確信度と多様性を測る。クラスバイアスの影響を受けやすく、FIDとの併用が通例である。 - 補助観点:モード崩壊の有無(特定パターンに偏る現象)や再現性、テキスト条件一致度(条件付き生成)を個別に点検する。

文章生成:BLEU/ROUGE と人手評価

- BLEU

参照文との n-gram 一致度に基づく精密度指標である。 - ROUGE

n-gram の再現率(召喚率)に重きを置く指標である。

両者は 表層一致 の近似であり、意味的妥当性・一貫性・事実性 は測り切れない。したがって、人手評価(流暢さ、関連性、事実整合性等)や、場合により BERTScore/QAベース評価 を併用する。

音声生成:MOS/CMOS

- MOS(Mean Opinion Score)

複数評価者が主観的自然さをスコア化する。収録条件や評価設計の厳密さが信頼性を左右する。 - CMOS(Comparison MOS)

参照と生成の相対比較により差分を評価する。

客観指標(信号歪み、スペクトル差)を補助的に使うが、知覚品質 は最終的に主観評価が要となる。

3D/新規視点生成(NeRF):再構成誤差/PSNR

- 再構成誤差

合成画像と実観測の画素差で忠実度を評価する。 - PSNR

画質指標であり、値が高いほど良い。必要に応じて SSIM などの構造類似度も併用する。

視点一般化性能(未観測視点での劣化)や幾何整合性も個別に確認する。

横断的注意点

- 指標の限界を前提化:BLEU/ROUGE は意味理解を、FID は知覚的妥当性の全てを保証しない。人手評価やタスク固有指標を補助 に使うべきである。

- 分布ずれ:評価用データの分布が実運用と乖離していないかを確認する。

- 再現性:シード固定、データ分割、前処理の明示により、比較の公平性を担保する。

以上のとおり、評価は 単一指標依存を避け、複数指標+人手評価 で多面的に行うのが原則である。次章では、これらの指標を前提として、生成技術の 応用事例 を横断的に整理する。

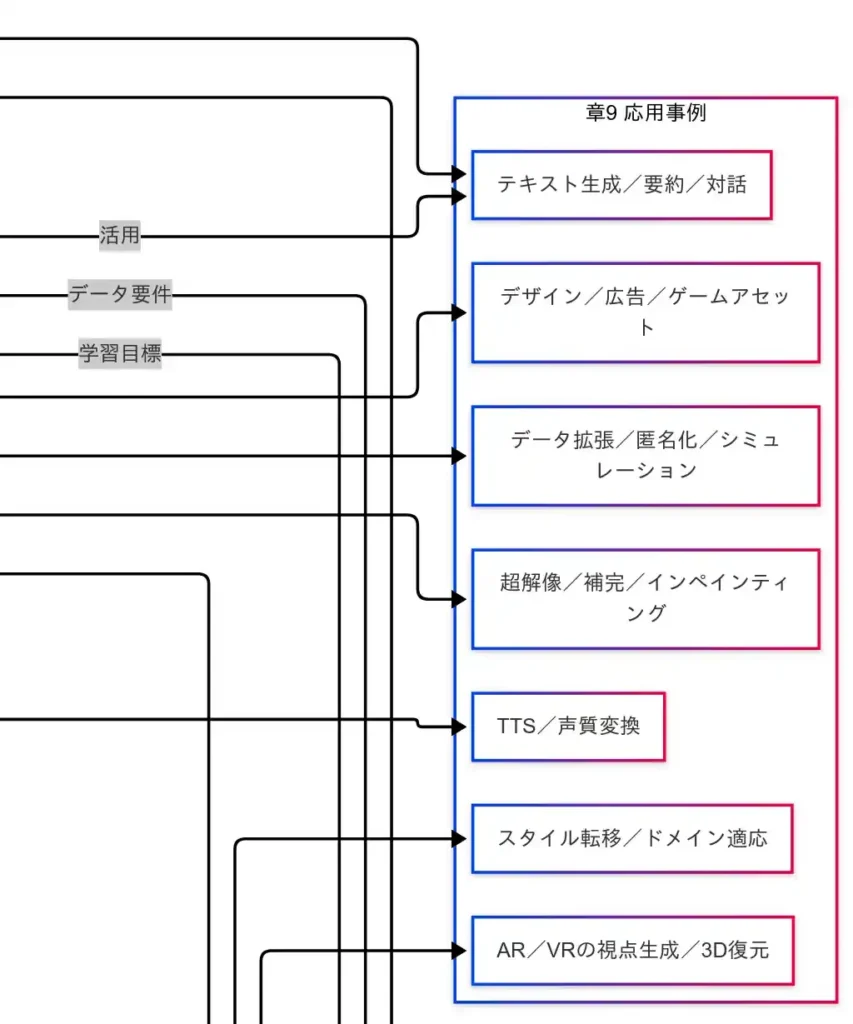

応用事例

本章では、生成モデルの 実運用シナリオ を横断整理する。エンタメから産業領域まで、活用は 創作支援/変換・補完/検索・要約/シミュレーション の四系統に大別できる。

クリエイティブ制作(デザイン/広告/ゲームアセット)

- 画像生成(拡散/GAN):コンセプトアート、背景、テクスチャ、バリエーション生成に用いる。拡散モデルは高忠実度、GANは低遅延プレビューに利点がある。

- 画像対画像変換(Pix2Pix/CycleGAN):白黒→カラー、スケッチ→写真、スタイル転移などの 条件付き変換 で反復制作を高速化する。

- ワークフロー統合:プロンプトテンプレート化、リファレンス画像併用、制御信号(エッジ・ポーズ)投入により再現性を高める。

文書業務の効率化(テキスト生成/要約/対話)

- 自己回帰言語モデル:要約、ドラフト作成、QA、翻訳、議事録生成、コード補完に活用する。

- 検索拡張生成(RAG):社内文書やナレッジベースを参照し 事実性 を担保する。FAQ自動化や問い合わせ一次対応で効果が大きい。

メディア補完(超解像/インペインティング/修復)

- 拡散モデル:低解像度画像の精細化、欠損領域の自然な補完、ノイズ除去を実現する。映像ポストプロダクションや写真修復で需要が高い。

- GAN系:リアルタイム性を要求する場面でのアップスケーリングやスタイル適用に適する。

ドメイン適応/スタイル転移

- CycleGAN:非ペアでの 外観変換(夏⇔冬、昼⇔夜、絵画⇔写真)により、データ拡張やシミュレーション—実画像間のギャップ縮小に寄与する。

- Pix2Pix:ペアが確保できる場合、正確なマッピングでUIスキン差し替え、マップ→街景の生成などに用いる。

音声生成(TTS/声質変換/歌声)

- 拡散型TTS/GANボコーダ:読み上げ、キャラクターボイス、案内放送、ポストプロダクションの 自然性向上 に利用する。

- パーソナライズ:話者IDや感情ラベルを条件付けし、ブランド音声や多言語ガイドを生成する。

3D/視点生成(AR/VR/デジタルツイン)

- NeRF:現実空間を 写真的忠実度 で再現し、任意視点を生成する。VR展示、文化財保存、屋内外スキャン、映像制作のプリビズに有効である。

- シミュレーション:自動運転・ロボットのセンサ模擬や経路検証に活用し、実験コスト・リスクを低減する。

産業活用の勘所

- 品質管理:画像=FID/IS、言語=BLEU/ROUGE+人手評価、音声=MOS、3D=PSNR 等を 運用KPI として実装する。

- データと権利:ライセンス、個人情報、著作権・肖像権への配慮は必須である。必要に応じて 合成データ や匿名化を併用する。

- 統制と再現性:プロンプト・シード・前処理・モデルバージョンを記録し、再現生成 を可能にする。

- リアルタイム要件:対話UIやゲームでは 低遅延 が鍵であり、GAN系や蒸留拡散、軽量化(量子化・最適化)を検討する。

まとめ:モデル選定の指針

- 高忠実度の静的生成:拡散モデル

- 低遅延・条件付き変換:GAN/Pix2Pix

- 非ペア変換・ドメイン適応:CycleGAN

- 視点変更・空間再現:NeRF

- 文章・対話・要約:自己回帰言語モデル(必要に応じRAG)

以上により、生成AIは 創作支援から業務自動化、シミュレーション まで幅広く適用可能である。次章では、本記事全体を振り返る まとめ に入る。

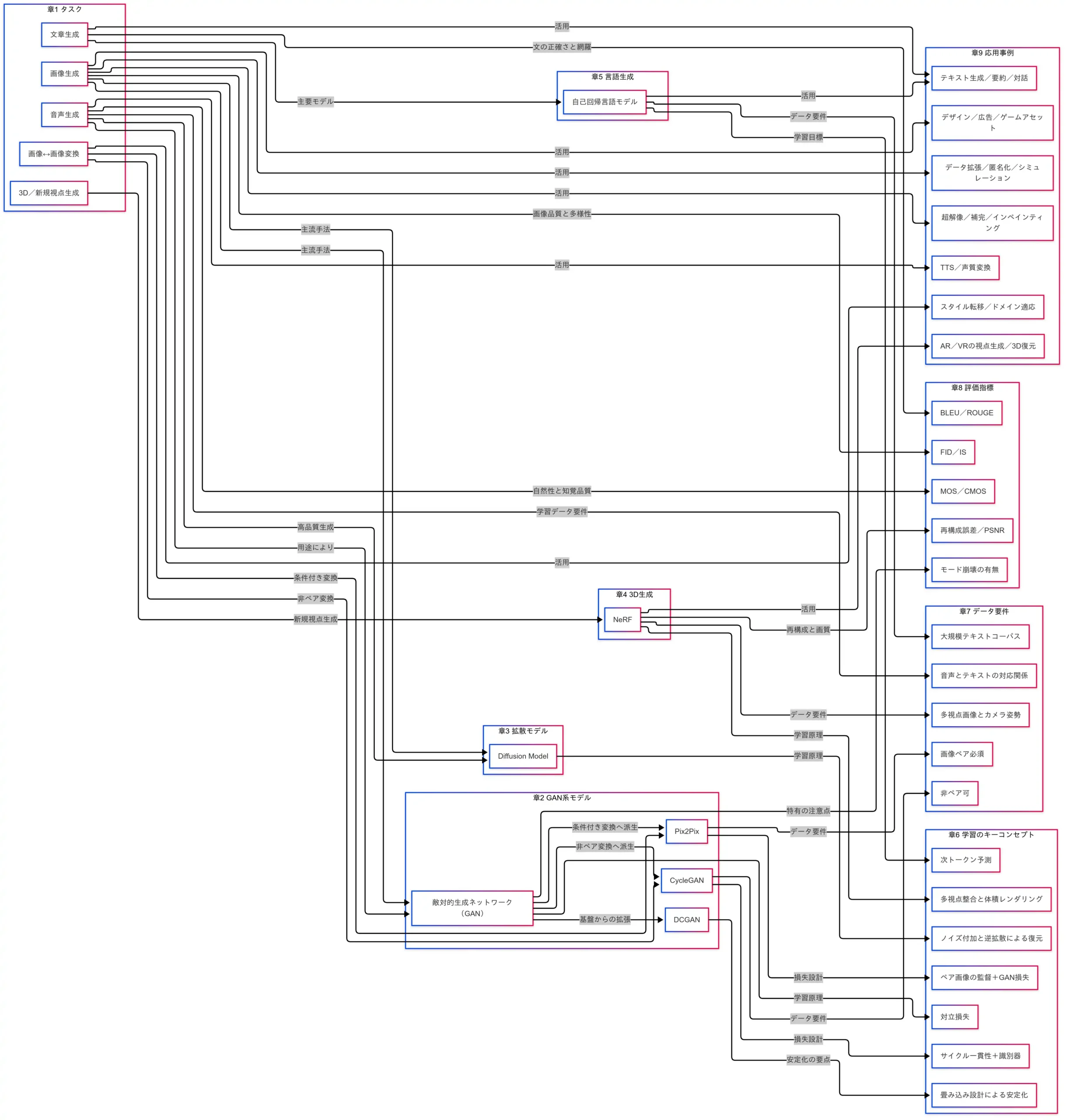

まとめ

本稿では、生成AIの学習範囲を タスク → モデル → 学習原理 → データ要件 → 評価指標 → 応用事例 の因果で再編し、全体像を一枚の地図として把握できるように整理した。あらためて俯瞰すると、 画像・文章・音声・画像変換・3D視点生成 というタスク群に対し、GAN系/拡散モデル/NeRF/自己回帰言語モデル がそれぞれ異なる設計思想で応えていることが分かる。用語を暗記するのではなく、なぜその仕組みかという理由とあわせて理解することが、G検定対策にも実務応用にも効くのである。

覚え方のフックはシンプルでよい。GAN=バトル系/拡散=コツコツお掃除/NeRF=職人の空間再現/言語=おしゃべりの逐次予測*。この“性格付け”は軽妙だが、学習原理の本質を外していない。最終的には、目的(タスク)と制約(データ・計算・権利)から逆算して手法を選ぶ ことが重要である。

一覧表(要点の再掲)

| 項目 | GAN系 | 拡散モデル | NeRF | 言語モデル |

|---|---|---|---|---|

| 学習原理 | 生成器×識別器の競争(対立損失) | ノイズ付加→逆拡散 | 多視点整合+体積レンダリング | 次トークン予測(自己回帰) |

| 代表モデル | GAN, DCGAN, Pix2Pix, CycleGAN | Stable Diffusion, DDPM 等 | NeRF, Instant-NGP | GPT, LLaMA 等 |

| 得意タスク | 画像生成・画像変換・スタイル転移 | 高品質画像生成・インペインティング・音声 | 3D/新規視点生成 | テキスト生成・要約・対話・翻訳 |

| データ要件 | ペア必須(Pix2Pix)/非ペア可(CycleGAN) | 大量画像(条件付けなら良質キャプション) | 多視点画像+正確なカメラ姿勢 | 大規模テキストコーパス |

| 評価指標 | FID/IS、モード崩壊の有無 | FID/IS(人手評価併用) | PSNR、再構成誤差(+SSIM) | BLEU/ROUGE(人手評価併用) |

| 強み | 低遅延、条件付き変換に強い | 高画質・安定、多様性に強い | 高忠実な空間再現 | 文脈保持・汎用性 |

| 弱み | 学習不安定・崩壊リスク | 計算コスト・推論時間 | 撮影・姿勢取得の手間 | 事実性・最新性の確保が課題 |

次のアクション

- 自分のユースケースをタスク言語で定義し、上表から候補モデルを引くべし。

- データ要件と評価指標を初期段階で決め、収集計画とKPIを同時に設計すべし。

- 実務では、人手評価と権利配慮(ライセンス・個人情報)をワークフローに組み込むべし。

以上で、生成AI「データ生成」の全体像を締めくくる。以降は必要に応じ、各章の詳細や実装ノート、チェックリストを参照されたい。

- 生成AIは タスク→モデル→学習原理→データ要件→評価→応用 の因果で理解すると全体像が掴めるのである。

- 手法選定は目的(タスク)と制約(データ・計算・権利)から逆算し、GAN/拡散/NeRF/言語モデルを使い分けるべきである。

- 評価は単一指標に依存せず 複数指標+人手評価 を併用し、再現性と法倫理を運用に組み込むべきである。

バックナンバーはこちら

深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト 第3版

徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集 第3版 徹底攻略シリーズ

ディープラーニングG検定(ジェネラリスト) 法律・倫理テキスト

コメント