AI、データサイエンス

AI、データサイエンス 第1次AIブーム(推論・探索の時代) その2 行動計画

前回に「推論・探索の時代」の続き。

行動計画、自動計画、プランニングという領域があるらしいので超簡単に調査&記載。

ロボットの行動計画も探索で実施可能。

特に古典プランニングの以下は「積み木の世界」を例とされることが多い。

AI、データサイエンス

AI、データサイエンス  AI、データサイエンス

AI、データサイエンス  AI、データサイエンス

AI、データサイエンス  gdb

gdb  gdb

gdb  gdb

gdb  gdb

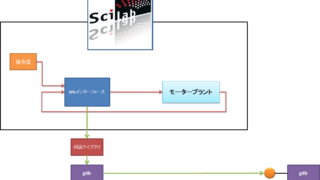

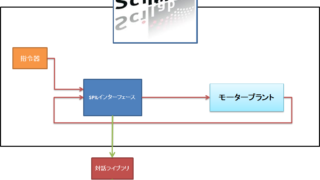

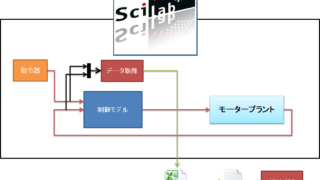

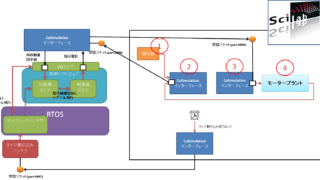

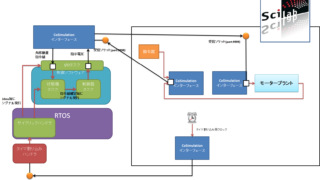

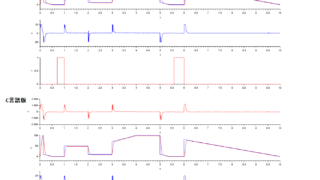

gdb  scilab

scilab  scilab

scilab  scilab

scilab